気管支喘息・咳喘息

気管支喘息・咳喘息

アレルギーや感染症などの刺激により気道に慢性的な炎症が起こることで気道が狭窄する病態です。気道の感受性が異常に高くなり(気道過敏性の亢進)、気道の筋肉が収縮すべきでない時に収縮し、気道が狭くなってしまう状態で、気道内面にある特定の細胞(特に肥満細胞)がこの反応に関与していると考えられています。咳しか症状がない人もいれば、非常に強い息切れや喘鳴が出る人もおり、共通する一番の特徴は、「治ったと思ってもまた症状が出る」という症状の増悪と軽快を繰り返すことです。実は、症状がない時も持続的な炎症が気道に起こっています。さらに気道が過敏になっているため、刺激(アレルギーや感染症など)が誘因となって炎症が悪化しやすく、咳や息切れ、ゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)症状などが出ます。これを喘息発作と言います。

増悪因子は、アレルギーや感染症以外にも、寒暖差、悪天候(雨・台風)、肥満、季節の変わり目、ほこり・煙(たばこ)、ストレス、アスピリン成分など多岐に渡り、一年を通して気を付ける必要があります。患者数は今も増加傾向にあり、小児喘息の既往、遺伝素因(血の繋がった家族に喘息の人がいると、発症しやすい)、食事(脂質の多い食事や肥満)、妊娠などが発症に関与します。それ以外にも、風邪を引いた後に咳が残りやすい、過去に喘鳴が出たことがある人も発症しやすい傾向があります。

喘息は、一度診断されると95%以上、完治することはないといわれています。生涯を通じて治療を継続する必要があるので、診断を慎重に行う必要があります。咳は昼夜問わず出ますが、特徴として「夕方~夜にかけて咳が増加する」「明け方に咳が出やすい」「咳で目が覚める」「しゃべると咳が出やすい」「寒暖差で咳が出やすい」「一度出始めると咳が止まりにくい」「咳止め薬が効かない」「煙(たばこ)を吸うと咳が出る」という傾向があります。

喘息は、検査を行って診断するイメージがあるかもしれませんが、検査だけで診断するものではありません。喘息と一旦診断されると、一生付き合っていかないといけない病気であり、さらに造影剤検査での制限、全身麻酔時の注意点があるなど、様々な面で気を付けないといけない面が出てきますので、慎重に診断する必要があります。喘息に特徴的な症状がないかを問診で確認することから始まり、診察を行って喘息症状の有無も確認します。診察・問診に並行する形で、検査も行っていきます。

検査には、呼吸機能検査(スパイロメトリー)、呼気一酸化窒素濃度検査(FeNO)、気道抵抗性検査(モストグラフ)、アレルギー検査があります。

スパイロメトリー(呼吸機能検査)

息を大きく吸って吐くというのを繰り返すことで肺の機能を調べる検査です。肺活量(努力肺活量)と、1秒量・1秒率を調べることで喘息の診断の一助となります。

昔から行われている検査で、喘息やCOPDなどが疑われる場合に行われてきました。正確な検査ができれば有用性が高い検査となりますが、検査を上手くできるかどうかによって検査結果が大きく変わってしまうという、再現性が担保されていないことが問題点です。検査指示に合わせて被験者が指示通りにできるかだけでなく、指示を上手く伝えられるかも大切です。

FeNO(呼気一酸化窒素濃度検査)

アレルギー炎症によって増加する一酸化窒素の濃度を測る検査です。喘息では、気道にアレルギー性の炎症が起こっているので、息を吐いてもらい、その濃度を測定するという検査です。息を吐く強さを一定にしないといけませんので、少しコツがいりますが何度でもやり直せるので、落ち着いてやることが大切です。

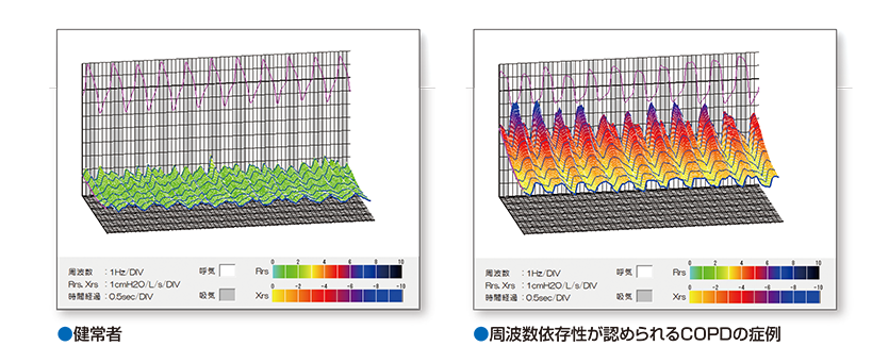

モストグラフ(気道抵抗性検査)

気道の狭さ(抵抗性)を測定する検査で、最近、呼吸器内科で良く行われる非常に有用なものです。この検査は、普通の呼吸を30秒程度、吸って吐いてを繰り返していただくだけなので、簡単で再現性のある検査です。喘息の診断だけでなく、症状が受診時に無い人や、喘息が水面下に潜んでいる人なども検査で見つけることができるものです。

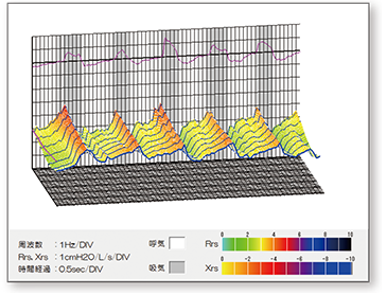

周波数依存性はないが、気道抵抗性が高い喘息

周波数依存性はないが、気道抵抗性が高い喘息

アレルギー検査

喘息がアレルギー性疾患であるため、何かのアレルギーが原因となっていないかを調べるものとして重要です。採血を行うことで調べることができます。季節性のアレルギーであるスギやヒノキ、イネ科、ハンノキなどと、通年性のアレルギーであるダニや動物、カビなどがないかを調べるのが望ましいと思われます。

喘息は、残念ながら完治が難しい病気であるため、病気とは生涯付き合っていく必要があります。ただ、症状が落ち着いている時もあるので「喘息の治療はずっと続けないといけないのでしょうか?」という質問を多くの患者様からいただきます。その答えとしては、「続けた方が望ましい」になります。

理由は2点あります。1つ目の理由は、喘息は現在の医療をもってしても、命に関わる病気だからです。喘息による死者数は減少傾向ですが、今も日本で年間3000人弱の人が喘息で亡くなっています。2つ目の理由は、気道の老化(気道リモデリング)が進んでしまうためです。人は生き物であるため、平等に老化していきます。しかし、喘息があるにも関わらず、治療を継続的に行わずに定期的に気道の炎症を繰り返していると、気道の老化が加速すると考えられています。何度も炎症を起こしていると、気道が厚く・硬くなっていくのです。皮膚をイメージしていただけると分かりやすいと思います。皮膚に一度、傷が付くくらいでは、多少の傷跡が残るものの概ね元通りに戻りますが、何度も傷を付けると皮膚が厚く・硬くなっていくのは想像できると思います。これは気道も同じで、何度も気道に炎症が起こると、気道が厚く・硬くなってしまいます。

そして、一度、厚く・硬くなってしまった気道は元通りには戻りません。この状態を気道の老化(気道リモデリング)と言います。気道が恒常的に狭いため、持続的に喘鳴などの症状が出るようになります。さらに、この気道が狭くなっている状態で、喘息の悪化が起こると、非常に強い狭窄となり、喘息死に繋がる場合もあります。日頃から治療を続けておくことで、気道の老化(気道リモデリング)を防ぐことができ、死亡リスクを低減できるというデータもありますので、治療を続けた方が良いと思います。喘息治療の基本となるのは吸入薬です。喘息は、気道に炎症が起こり、狭窄することで症状が出てしまう病気です。その炎症を抑えるのが吸入ステロイド(ICS)になります。また、炎症によって気道が狭窄してしまうので、気管支拡張剤(LABA)も一緒に使うことで、症状の軽減が得やすくなります。さらに、気道の狭窄が強い場合や、痰や鼻水の症状も伴っている時には、抗コリン薬(LAMA)を併用することで、気道の炎症・狭窄が軽減しやすくなります。アレルギーとして花粉症やダニ、カビ、動物などがある場合には、抗アレルギー薬や舌下免疫療法を使ってアレルギーを低減させることも大切になります。

最後に、治療薬も大切ですが、喘息は長期管理が必要なので、悪くならないようにアレルゲン、タバコ煙、大気汚染物質等への曝露、気道感染症、薬物、ストレス、過労、肥満などといった危険因子を避けることも重要になります。

喘息と名前が似ており、混合してしまいがちですが、喘息とは違う病気です。喘息の特徴的な症状である、「ヒューヒュー・ゼーゼー」という喘鳴がなく、咳だけが長引きやすい特徴があります。喘息と同じように、気道の感受性が異常に高くなっていますが(気道過敏性の亢進)、気道の狭窄は起こらず、気道過敏性の亢進のみの病態です。気道に対する軽度の刺激で咳が出てしまい、喘息と同じように、「夜や明け方に咳が出やすい」、「寒暖差で咳が出やすい」「横になると咳が出てしまう」「煙や粉、ほこりを吸うと咳が出てしまう」「一度、咳が出始めると止まりにくい」という傾向があります。特に、横になると咳が出てしまうという症状が有名です。これは姿勢を横にすると、気道は軽度伸ばされるためで、それがきっかけで咳が出てしまいます。「喉の違和感が続く」「痰がらみが取れない」「胸の圧迫感がある」という症状が主体となる人もいて、これも気道過敏性の亢進が原因と考えられています。

気道狭窄が起こらないため、喘息よりも軽い病気の印象がありますが、注意点として、咳喘息の人の30-40%程度が喘息に移行することです。咳喘息を何度も繰り返したり、咳だけの症状だからと病院を受診せずに様子を見てしまったりすることで、喘息に移行してしまう人がいます。適切な治療を行えば喘息へ移行する可能性をぐっと下げることはできますので、咳が2~3週間以上続いたと思ったら病院を受診することが大切です。咳喘息の治療は、喘息と同じような吸入ステロイド(ICS)や気管支拡張剤を使った治療を行います。

そして、もう一つの注意点は、咳喘息の症状がかなり軽減しても、治療は長く行う必要があることです。ある研究結果では、1年間、治療を継続することで、喘息への移行の予防や、気道過敏性の亢進を正常化させることができるという報告があります。これはすべての咳喘息の人に当てはまるわけではありませんが、それだけ長めの治療が望ましいということです。しかし、途中で症状が軽減して治療を自己中断してしまい、症状が再燃してしまう人が多くいます。特に、過去に何度も咳喘息になっている人や、小児喘息の既往のある人、アトピー性皮膚炎、多数のアレルギー持ちの人(特にダニアレルギー)、高度肥満の人はリスクが高いです。少なくとも何度か通院して症状の確認と検査をし、主治医と相談しながら適切な時期まで治療を続けましょう。