呼吸器内科

呼吸器内科

長引く咳は、様々な原因で起こり、原因を特定できないと治すことが難しかったり、軽減してもまた再燃してしまったりすることがあります。長く続く咳の原因には、がんや喘息などのよく知られている病気がありますが、それ以外にも、一般的には関連性がなさそうな病気が原因で咳が出る場合もあります。

そういった病気では

といった特徴がよく見られます。もちろん、特に咳の出方に特徴や傾向がなく、慢性的に1日を通して咳が出る(日内変動がない)場合もあります。

それでは、まず長引く咳とは、どれくらいの期間を指すのでしょうか。

咳は期間により、「急性(~3週間以内)」「遷延性(3週~8週)」「慢性(8週以上)」に分類されます。

3週間以内の咳で、感染症が原因の場合が多いです。感冒(上気道炎)といったいわゆる風邪や、気管支炎、肺炎などがあり、それ以外に感冒後咳嗽という上記感染症が軽快したにも関わらず咳が続くものや、副鼻腔炎という鼻腔・副鼻腔が主体の感染症が原因となることがあります。

3週間~8週間続く咳を指します。「風邪が長引いて」3週間以上も咳が続くことは基本的に無く、この期間になってくると一般的な感染症が原因である可能性は低くなってきます。もちろん、発熱などの症状を伴っている場合は、肺炎や膿胸などの感染症も考えられ、発熱がない場合でも、マイコプラズマや百日咳などが原因となる場合もありますが、咳喘息や喘息、逆流性食道炎、副鼻腔炎、アトピー咳嗽などの感染症が原因ではない咳の可能性が上がってきます。

8週間以上続く咳のことを指し、感染症が原因の可能性はさらに低くなります。咳喘息や喘息、逆流性食道炎、副鼻腔炎などが原因として多くなってきますが、この期間の咳では、原因が1つだけとは限らない場合が実は多く、2つ以上の疾患が原因となっていることがよくあります。また、感染症の可能性は低いとはいえ、肺結核、非結核性抗酸菌症など注意を要する感染症は鑑別に挙がり、それ以外にも間質性肺炎、肺がんなどの見逃してはいけない疾患を除外することも必要になってくるので、様々な検査をする必要があります。

このように、長引く咳とは、医学的な分類では8週間以上続く慢性咳嗽に該当するものになりますが、非常につらい咳が出ている時には、1週間という期間でも患者様にとってはつらく、長く感じます。この分類はあくまで医学上の分類であり、これに当てはまらないケースもしばしばあるので、患者様一人ひとりの状態をしっかり把握することが大切です。

そして、上記のように様々な原因で咳が出るので、その結果として、「咳で夜寝つきにくい」、「咳で目が覚めてしまう」、「夕方~夜、朝にかけて咳が出やすくなる」、「横になると咳が出てしまう」、「電車の中や温度差で咳が出てしまう」、「一度出てしまうとなかなか止まりにくい」、「特定の場所や時間、曜日だけ咳が出てしまう」「会話中に咳が出てしまう」といった特徴の違いが出ます。これは、必ずその状況で咳が出るということではなく、その傾向があるということです。

それでは、それぞれの疾患ではどのような咳が出やすいのでしょうか。

感染症によって咳が出る場合は、感冒では咳が出やすい状況にあまり特徴がなく(日内変動がない)、断続的に1日中出ます。気管支炎や肺炎でも同様の咳になりやすいですが、慢性気管支炎や副鼻腔炎、肺炎になると、「夜中に咳で眠れない」、「咳で目が覚める」、「咳で息が苦しい」、「一度で始めると止まりにくい」といった特徴が出ることがあります。

感染後咳嗽や咳喘息、喘息の場合は、「夕方~夜にかけて咳が増える」、「明け方にも咳が出る」、「咳で目が覚める」、「横になると出やすい」、「痰のイガイガ・違和感がある」、「咳でのどが痛い」「寒暖差で咳が出てしまう」といった傾向があります。「電車の中で出やすい」、「会話していると咳が出やすい」などの変わった特徴がある人も一定数います。咳止めもあまり効果がありません。喘息では、「ゼーゼーする」「ヒューヒューする」という喘鳴症状が出るのも特徴です。

アトピー咳嗽は、どのようなアレルギーがあるかによって咳の出方が人によってかなり違いがありますが、「夕方~夜に咳が増える」「咳で目が覚めることはない」という特徴があります。アレルゲンに近づいたり、接したりすることで咳が出やすく、花粉によるものとダニによるものが有名です。

花粉によるアトピー咳嗽の場合は、特にきっかけもなく、春や秋の花粉の時期になると咳が出始め、その時期が終わると自然に消退します。鼻水・鼻づまり、くしゃみ、目の痒みといった症状がある人も多いですが、そういった症状があまり目立たず、咳が主体の人もいるので判別するのが難しい場合もあります。

ダニによるアトピー咳嗽の場合は、通年性に咳が出やすいですが、春~秋にかけて咳が出やすい傾向があり、自宅などのダニが多い場所で咳が出やすくなります。皮膚にダニによる炎症があったりすることも多く、それがきっかけで判明するケースもあります。

逆流性食道炎では、咳よりも痰がらみが目立ち、咳払いをしたくて咳をする(出てしまうではなく)症状が主体になることが多いです。横になる、朝起床時、食事後に咳が増悪しやすい傾向があります。

マイコプラズマの長引く咳は、「夜に咳がひどくなる」「咳で目が覚める」「咳が一度出始めると止まらない」「ゼーゼー(喘鳴)する」といった咳喘息や喘息の特徴に似ていることが多いのですが、2-3週間前後で軽減してきます。ただ、マイコプラズマは気管支炎を起こしやすいので、それ以上に長く続いてしまうこともあり、途中から治療を変更しないと改善がなかなか得られない人もいます。

百日咳の長い咳は、最初は感冒と似た軽い咳で始まり、次第に咳が増悪していきます(カタル期:約2週間)。このカタル期を過ぎると、痙咳発作という連続的に短い咳が続いた後、息を吸うときに笛のような音が出る痙咳期(約2~3週間持続)になります。痙咳期の咳は非常に辛く、「咳のし過ぎで息が止まりそう」「咳で顔が真っ赤になる」「咳で吐きそうになる・咳で吐く」「咳が一度出始めると止まらない」「咳が出ていない時もあるが、出始めるとひどい」という特徴があります。この時期を過ぎると回復期となり、徐々に軽減していき「たまに発作的に咳が出る」程度に落ち着いてきて、最終的に2~3カ月を経て消退していきます。

肺結核、非結核性抗酸菌症、間質性肺炎、肺がんといった疾患で咳が出る時は、咳に特徴があまりありません。違いは、「重篤感」であったり、「何かおかしい」と感じる違和感になったりしますが、上記のケースにあまり当てはまらない時や、治療効果が乏しい場合には疑っていく必要があり、慢性咳嗽に該当する場合は除外しておくべき疾患になります。

長く続く咳は、このように様々な疾患が原因で出ることがありますが、前述したように、同じような症状でも違う病気が原因の場合があります。まずは問診によって現在の症状を把握し、必要な検査や治療を組み合わせることで、長引く咳の原因を特定することができます。

感冒(風邪)や気管支炎、肺炎、副鼻腔炎などの市中感染症は、咳、鼻水、痰、咽頭痛、発熱、頭痛、関節痛などの症状を引き起こし、急性咳嗽の原因となります。咳に特徴はなく、断続的に咳が出てしまいますが、気管支炎・肺炎の場合は、「横になると咳が出やすい」「咳で目が覚める」「一度咳が出始めると止まりにくい」といった症状の人も一部います。感染症の治療を行っていく上では、まずはウィルス性なのか細菌性なのかを判別することが大切になってきます。

ウィルス性でよく見る原因はインフルエンザウイルス、RSウイルス、ライノウイルス、コロナウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウィルスなどがあり、細菌性では、肺炎球菌、インフルエンザ桿菌、溶連菌、モラキセラ、マイコプラズマなどがあります。

細菌性では、抗生物質が奏功しますが、ウィルス性には抗生物質の効果がなく、抗生剤を投与することで将来的な耐性菌リスクになることがある為、使用を控えることが推奨されます。これらの感染症が原因の咳の場合、急性咳嗽(3週間以内)になることが多く、炎症が強い時にはつらい咳になることがありますが、徐々に自然軽快します。

肺炎や気管支炎は、肺炎球菌やインフルエンザ菌、マイコプラズマ、黄色ブドウ球菌、モラクセラ・カタラーリスなどの細菌が原因で生じることが多いのですが、皆様が罹患してしまう肺炎の中には、エンテロウィルスやRSウィルス、ライノウィルス、ヒトメタニューモウィルスといったウィルスが原因で発症する場合もあります。肺炎や気管支炎の治療には感受性のある抗生剤を使用して治療することが基本となりますが、ウィルスが原因の肺炎の際も抗生剤を投与することの方が多く、その理由は、ウィルス性肺炎が他の細菌性肺炎を合併している場合が多いからです。

ただ、感染症により慢性副鼻腔炎や慢性気管支炎、肺炎・膿胸を発症している場合や、マイコプラズマや百日咳菌、結核や非結核性抗酸菌症などの特殊な感染症を発症している場合には、適切な治療が行われないと3週間以上咳が続く場合があります。

もし、肺炎や膿胸などが見つかり、状態が悪い場合は、総合病院での治療が必要なこともあります。

副鼻腔とは、鼻の周囲に左右4箇所ずつ存在する空洞で、鼻腔(鼻の中)と細い穴で繋がっています。ここに炎症が起こることを副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)と言います。

原因は、風邪などの感染症が起こった時に鼻腔にも炎症が起こり、そこからさらに副鼻腔にまで炎症が広がると副鼻腔炎を発症します。副鼻腔炎になると、副鼻腔に炎症が起こるので、頭痛や顔面痛、鼻の奥の痛みが出ることがあり、黄色(黄緑)の鼻水と、鼻詰まりが強くなります。鼻水は前から出るだけでなく、喉の方にも流れることも多く、これを後鼻漏と言います。後鼻漏になると、鼻水が喉を刺激するので、咽頭痛の原因になったり、意外に思う人が多いですが、咳の原因になったりもします。また、後鼻漏で喉に落ちてきた鼻水は気管に入りやすく、気管支炎を引き起こすことがあります。副鼻腔炎と気管支炎を併発してしまうと、副鼻腔炎の症状に、咳と痰も伴ってくるので、息苦しさも感じやすいです。副鼻腔炎の咳は「横になると咳が出る」「咳で寝付きにくい」「朝起きたら咳・痰がひどい」という特徴があります。

副鼻腔炎の治療は、抗生剤を使用して治療することが多いですが、原因となるウィルスや細菌は、上気道感染症の原因菌と大部分似ているので、同様の抗生剤を使用します。ただ、アレルギー性鼻炎を合併している人が半数以上いる為、アレルギー性鼻炎も関わっている場合には、同時に治療することが大切です。

慢性副鼻腔炎(長い副鼻腔炎)になってしまうこともしばしばあるので、長期的な治療が必要な人も多いのが実情です。また、副鼻腔炎の中には、好酸球性副鼻腔炎という難治性の副鼻腔炎もあり、抗生剤の効果が乏しく、難治性で、ステロイドには反応が良いというタイプで非常にやっかいなものです。好酸球性副鼻腔炎は難病指定になっており、疑われる場合には耳鼻科へ紹介させていただいております。

感染症自体は改善しているにも関わらず、咳だけ続いてしまう病態です。後述する咳喘息や喘息と症状が似ていることがあり、診察と問診のみでは判別が難しいこともありますが、最初に感冒などの感染症状があったかどうかが一番の鑑別ポイントになります。感染後咳嗽は、感染症によって咽頭や気道の表面(粘膜)が損傷を受け、それが治癒するまで表面(粘膜)が敏感になることで、軽い刺激に対しても咳が出てしまう状態を指し、感染症が治っていない訳ではありません。感染後咳嗽の場合は、3週間以上続くことは稀で、発症から1週間前後を目安にピークを迎えますが、粘膜が修復されるにつれて症状も軽減していき、最終的には消失するケースがほとんどです。

診断するには、他の疾患が原因で咳が出ていないことを確認することが必要です。問診によって最初に感染症状があったことと、採血やレントゲンや診察を必要に応じて行って感染症の活動性は無くなっていることを確認します。さらに、その他の咳の出る原因となる疾患も除外することで診断できます。

治療としては、自然と良くなっていくことが多いので、対症療法を行うことが基本となりますので、咳止め薬が主体の治療となります。また、アレルギー薬(抗ヒスタミン薬)や麦門冬湯などの漢方薬を一緒に使うことで症状の軽減・改善が得られやすくなります。

アレルギーや感染症などの刺激により気道に慢性的な炎症が起こることで気道が狭窄する病態です。気道の感受性が異常に高くなり(気道過敏性の亢進)、気道の筋肉が収縮すべきでない時に収縮し、気道が狭くなってしまう状態で、気道内面にある特定の細胞(特に肥満細胞)がこの反応に関与していると考えられています。咳しか症状がない人もいれば、非常に強い息切れや喘鳴が出る人もおり、共通する一番の特徴は、「治ったと思ってもまた症状が出る」という症状の増悪と軽快を繰り返すことです。実は、症状がない時も持続的な炎症が気道に起こっています。さらに気道が過敏になっている為、刺激(アレルギーや感染症など)が誘因となって炎症が悪化しやすく、咳や息切れ、ゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)症状などが出ます。これを喘息発作と言います。

増悪因子は、アレルギーや感染症以外にも、寒暖差、悪天候(雨・台風)、肥満、季節の変わり目、ほこり・煙(たばこ)、ストレス、アスピリン成分など多岐に渡り、一年を通して気を付ける必要があります。

患者数は今も増加傾向にあり、小児喘息の既往、遺伝素因(血の繋がった家族に喘息の人がいると、発症しやすい)、食事(脂質の多い食事や肥満)、妊娠などが発症に関与します。

それ以外にも、風邪を引いた後に咳が残りやすい、過去に喘鳴が出たことがある人も発症しやすい傾向があります。

喘息は、一度診断されると95%以上、完治することはないといわれています。生涯を通じて治療を継続する必要があるので、診断を慎重に行う必要があります。

咳は昼夜問わず出ますが、特徴として「夕方~夜にかけて咳が増加する」「明け方に咳が出やすい」「咳で目が覚める」「しゃべると咳が出やすい」「寒暖差で咳が出やすい」「一度で始めると咳が止まりにくい」「咳止め薬が効かない」「煙(たばこ)を吸うと咳が出る」という傾向があります。

喘息は、検査を行って診断するイメージがあるかもしれませんが、検査だけで診断するものではありません。喘息と一旦診断されると、一生付き合っていかないといけない病気であり、さらに造影剤検査での制限、全身麻酔時の注意点があるなど、様々な面で気を付けないといけない面が出てきますので、慎重に診断する必要があります。

喘息に特徴的な症状がないかを問診で確認することから始まり、診察を行って喘息症状の有無も確認します。

診察・問診に並行する形で、検査も行っていきます。

検査には、呼吸機能検査(スパイロメトリー)、呼気一酸化窒素濃度検査(FeNO)、気道抵抗性検査(モストグラフ)、アレルギー検査があります。

スパイロメトリー(呼吸機能検査)は、息を大きく吸って吐くというのを繰り返すことで肺の機能を調べる検査です。肺活量(努力肺活量)と、1秒量・1秒率を調べることで喘息の診断の一助となります。昔から行われている検査で、喘息やCOPDなどが疑われる場合に行われてきました。正確な検査ができれば有用性が高い検査となりますが、検査を上手くできるかどうかによって検査結果が大きく変わってしまうという、再現性が担保されていないことが問題点です。検査指示に合わせて被験者が指示通りにできるかだけでなく、指示を上手く伝えられるかも大切です。

FeNO(呼気一酸化窒素濃度検査)は、アレルギー炎症によって増加する一酸化窒素の濃度を測る検査です。喘息では、気道にアレルギー性の炎症が起こっているので、息を吐いてもらい、その濃度を測定するという検査です。息を吐く強さを一定にしないといけませんので、少しコツがいりますが何度でもやり直せるので、落ち着いてやることが大切です。

モストグラフ(気道抵抗性検査)は、気道の狭さ(抵抗性)を測定する検査で、最近、呼吸器内科で良く行われる非常に有用なものです。この検査は、普通の呼吸を30秒程度、吸って吐いてを繰り返していただくだけなので、簡単で再現性のある検査です。喘息の診断だけでなく、症状が受診時に無い人や、喘息が水面下に潜んでいる人なども検査で見つけることができるものです。

アレルギー検査は、喘息がアレルギー性疾患である為、何かのアレルギーが原因となっていないかを調べるものとして重要です。採血を行うことで調べることができます。季節性のアレルギーであるスギやヒノキ、イネ科、ハンノキなどと、通年性のアレルギーであるダニや動物、カビなどがないかを調べるのが望ましいと思われます。

喘息の治療

喘息は、残念ながら完治が難しい病気である為、病気とは生涯付き合っていく必要があります。ただ、症状が落ち着いている時もあるので「喘息の治療はずっと続けないといけないのでしょうか?」という質問を多くの患者様からいただきます。その答えとしては、「続けた方が望ましい」になります。

理由は2点あります。

1つ目の理由は、喘息は現在の医療をもってしても、命に関わる病気だからです。喘息による死者数は減少傾向ですが、今も日本で年間3000人弱の人が喘息で亡くなっています。

2つ目の理由は、気道の老化(気道リモデリング)が進んでしまうためです。人は生き物である為、平等に老化していきます。しかし、喘息があるにも関わらず、治療を継続的に行わずに定期的に気道の炎症を繰り返していると、気道の老化が加速すると考えられています。何度も炎症を起こしていると、気道が厚く・硬くなっていくのです。皮膚をイメージしていただけると分かりやすいと思います。皮膚に一度、傷が付くくらいでは、多少の傷跡が残るものの概ね元通りに戻りますが、何度も傷を付けると皮膚が厚く・硬くなっていくのは想像できると思います。これは気道も同じで、何度も気道に炎症が起こると、気道が厚く・硬くなってしまいます。そして、一度、厚く・硬くなってしまった気道は元通りには戻りません。この状態を気道の老化(気道リモデリング)と言います。気道が恒常的に狭いため、持続的に喘鳴などの症状が出るようになります。さらに、この気道が狭くなっている状態で、喘息の悪化が起こると、非常に強い狭窄となり、喘息死に繋がる場合もあります。

日頃から治療を続けておくことで、気道の老化(気道リモデリング)を防ぐことができ、死亡リスクを低減できるというデータもありますので、治療を続けた方が良いと思います。

喘息治療の基本となるのは吸入薬です。喘息は、気道に炎症が起こり、狭窄することで症状が出てしまう病気です。その炎症を抑えるのが吸入ステロイド(ICS)になります。また、炎症によって気道が狭窄してしまうので、気管支拡張剤(LABA)も一緒に使うことで、症状の軽減が得やすくなります。さらに、気道の狭窄が強い場合や、痰や鼻水の症状も伴っている時には、抗コリン薬(LAMA)を併用することで、気道の炎症・狭窄が軽減しやすくなります。

アレルギーとして花粉症やダニ、カビ、動物などがある場合には、抗アレルギー薬や舌下免疫療法を使ってアレルギーを低減させることも大切になります。

最後に、治療薬も大切ですが、喘息は長期管理が必要なので、悪くならないようにアレルゲン,タバコ煙,大気汚染物質等への曝露,気道感染症,薬物,ストレス,過労、肥満などといった危険因子を避けることも重要になります。

喘息と名前が似ており、混合してしまいがちですが、喘息とは違う病気です。

喘息の特徴的な症状である、「ヒューヒュー・ゼーゼー」という喘鳴がなく、咳だけが長引きやすい特徴があります。喘息と同じように、気道の感受性が異常に高くなっていますが(気道過敏性の亢進)、気道の狭窄は起こらず、気道過敏性の亢進のみの病態です。気道に対する軽度の刺激で咳が出てしまい、喘息と同じように、「夜や明け方に咳が出やすい」、「寒暖差で咳が出やすい」「横になると咳が出てしまう」「煙や粉、ほこりを吸うと咳が出てしまう」「一度、咳が出始めると止まりにくい」という傾向があります。

特に、横になると咳が出てしまうという症状が有名です。これは姿勢を横にすると、気道は軽度伸ばされる為で、それがきっかけで咳が出てしまいます。

「喉の違和感が続く」「痰がらみが取れない」「胸の圧迫感がある」という症状が主体となる人もいて、これも気道過敏性の亢進が原因と考えられています。

気道狭窄が起こらない為、喘息よりも軽い病気の印象がありますが、注意点として、咳喘息の人の30-40%程度が喘息に移行することです。咳喘息を何度も繰り返したり、咳だけの症状だからと病院を受診せずに様子を見てしまったりすることで、喘息に移行してしまう人がいます。

適切な治療を行えば喘息へ移行する可能性をぐっと下げることはできますので、咳が2~3週間以上続いたらと思ったら病院を受診することが大切です。

咳喘息の治療は、喘息と同じような吸入ステロイド(ICS)や気管支拡張剤を使った治療を行います。

そして、もう一つの注意点は、咳喘息の症状がかなり軽減しても、治療は長く行う必要があることです。ある研究結果では、1年間、治療を継続することで、喘息への移行の予防や、気道過敏性の亢進を正常化させることができるという報告があります。これはすべての咳喘息の人に当てはまるわけではありませんが、それだけ長めの治療が望ましいということです。しかし、途中で症状が軽減して治療を自己中断してしまい、症状が再燃してしまう人が多くいます。特に、過去に何度も咳喘息になっている人や、小児喘息の既往のある人、アトピー性皮膚炎、多数のアレルギー持ちの人(特にダニアレルギー)、高度肥満の人はリスクが高いです。少なくとも何度か通院して症状の確認と検査をし、主治医と相談しながら適切な時期まで治療を続けましょう。

分かりやすくいうと、アレルギー性咳嗽のことです。花粉やダニなどのアレルギーを持っている人が、アレルギーに暴露されることで咳が出てしまう病態で、アレルゲンに暴露されるときに咳が増悪しますが、「夕方~夜に咳が出やすい」という傾向があります。喘息や咳喘息と似たような咳ですが、苦しくなるほどの咳ではなく、夜に咳で目が覚めることも滅多にありません。

アレルギー検査をして何に対するアレルギーが出ているかを確認し、抗ヒスタミン薬を投与して症状が軽減することで診断できます。

胃酸が食道に逆流してしまうことで、胸やけや胃もたれ、食欲低下などの症状が出る病態で、加齢とともになりやすくなります。意外に思われると思いますが、逆流性食道炎で咳が出ることがあります。胃酸が食道や咽頭を刺激することで咳が出てしまうのです。痰がらみを伴いやすく、横になる、食後、朝起床時などに咳が出やすい傾向があります。最近では、比較的年齢の若い人にも多く見られ、太ってしまった人や、食後2時間以内に横になる癖のある人が発症しやすい傾向があります。胃酸を抑える薬や、消化管機能改善薬を使用することで症状が軽減するかどうかで判別可能ですが、消化器専門医での内視鏡検査をお勧めすることもあります。

肺炎マイコプラズマという細菌による感染症です。一般的な感冒の原因となるウィルスや細菌と同様に、発熱や咽頭痛、頭痛、倦怠感などの症状が出ますが、咳がひどいにも関わらず痰がほとんどなく、咽頭痛も通常の感冒と比較して少なく、あったとしても軽いことが多いです。幼児期~青年期にかけて罹患しやすく、長引く頑固な咳が特徴です。

「夜や明け方になると咳が出やすい」「咳で目が覚める」「ゼーゼー(喘鳴)する」という症状が出やすい傾向があります。濃厚接触(親しい友人や家族内)に感染しやすい特徴があり、一度罹患しても、抗体が作られにくい為、何度も感染してしまうことがあります。

マイコプラズマ肺炎は、他の細菌性肺炎と比較して状態が悪くないことが多いですが(重篤感がない)、重症肺炎になる場合もあります。治療はマクロライド系の抗生物質を投与することですが、治療をしても咳は続いてしまうこともよくあり、患者本人は薬が効いてないと感じる人も多いです。発症早期に投薬されることで症状の軽減が得られやすい傾向はありますが、初期は感冒症状と似ているので判別が難しく、投薬が遅くなってしまうことで効果も得にくいという厄介な側面があります。

百日咳菌が原因の痙咳発作(けいれんのような咳)を特徴とする感染症です。

最初は、普通のかぜ症状で始まるので、風邪と勘違いされることもあります。しかし徐々に咳がひどくなっていき、2週間経っても改善しないどころか増悪してきます。これをカタル期と言います。徐々に咳の出方が変わってきて、咳を連続でした後に口笛のようなヒューという音が息を吸うときに出ます。これを痙咳期と言い、このような咳は他の疾患にはあまり見られず、非常につらい咳になります。「咳で顔が真っ赤になる」「咳で息ができない」「息を吸いにくい」といった症状を訴える人が多く、咳が突然出始めて、咳が止まりにくく、咳で嘔吐したりします。夜の方が咳発作の多いことも特徴です。この痙咳期が一番長く、かつ、辛いので、この時期になって病院を受診される方が多いです。この咳も1カ月前後で徐々に軽減し、咳の程度も軽減してきますが、突発的な咳はもう少し続きます。これを回復期と言います。最終的に改善するまで数カ月を要する人が多く、マイコプラズマと並んで厄介な感染症の一つです。マイコプラズマと鑑別を要する疾患でもあり、検査を行う場合には両方とも同時に行う場合があります。治療は、マクロライド系の抗生物質が使われます。マイコプラズマと同様に、初期に投与されることで効果が出やすいですが、痙咳期以降に投与しても症状の軽減が得られないことが多いです。ただ、治療開始後、1週間も経てば、排菌はほぼ無くなるので、治療を適切に受けることで他の人に移す可能性を下げることはできます。

肺気腫や慢性気管支炎によって気道が狭くなる病気の総称です。タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで気管の炎症が起こって気管が狭窄し、息を吸いづらく、吐き出しにくくなります。さらに、その奥にある肺胞も壊れていき、口から吸った酸素を血液内に上手く取り込めなくなります。咳の特徴はあまりありませんが、慢性的な痰を伴うことがほとんどで、階段や坂道を上ったり、体を動かしたりした時の息切れが特徴です。しかし、喫煙歴が浅い人は、症状が無かったり、軽かったりが大多数で病院を受診しておらず、未治療の状態であると考えられます。喫煙者の15~20%がCOPDを発症します。長い喫煙歴と、長く続く咳、痰の症状があると、COPDが疑われます。スパイロメトリーで1秒率の低下が認められれば閉塞性障害があると判断でき、レントゲン・CTで気腫性変化の確認を行うことで診断することが可能です。

治療についてですが、喫煙によって破壊された気管や肺胞は元に戻ることがないので、根本的に治す方法はありません。しかし、喫煙歴が浅い人は、症状が無かったり、軽かったりが大多数で病院を受診しておらず、未治療の状態であると考えられています。喫煙者の15~20%がCOPDを発症しますが、喫煙を続けると、その発生率は上昇していき、呼吸機能も悪化の一途を辿るので、最も大事なのは、速やかに禁煙をすることです。

治療薬として吸入薬を使うことになりますが、これは破壊された気管や肺胞を治す薬ではなく、気管の閉塞を軽減させ、喀痰や鼻炎を軽減させることで症状を安定させることが目的になります。また、治療している人の方が、治療していない人よりも呼吸機能の低下を緩やかにすることができると考えられているので、治療継続が良いと思います。

喘息と似たような吸入薬を使いますが、治療の主体となる成分は、抗コリン薬(LAMA)と気管支拡張剤(LABA)になります。

症状が軽くてたまに症状があるくらいであれば、抗コリン薬(LAMA)か、抗コリン薬+気管支拡張剤(LABA)の頓用でも良いと思われますが、症状が持続的・断続的に出たりするようなら両方とも併用した定期的な治療が良いと思われます。

COPDは喘息と同じように長期管理が必要な疾患ですので、治療を行う以外にも大切な点があります。COPDは呼吸機能が健常者よりも低下してしまうのですが、インフルエンザや気管支炎、肺炎などの感染症にかかってしまうと、感染症が治った後も感染前より呼吸機能が低下してしまいます。感染を繰り返してしまうほど呼吸機能が悪化していくので、大切なのは感染予防です。日頃から感染対策をしましょう。外から帰ったら手洗い・うがい、人ごみに行くときにはマスク着用など、当たり前の感染予防をすることで感染症になる頻度はかなり下げられます。さらに感染予防と並行して行っていただきたいのが、ワクチン接種です。肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンなどを接種して感染率や重症化率を下げたりすることができます。最近はRSウィルスワクチンも打てるようになりました。RSウィルスは呼吸器感染症の肺炎や気管支炎を引き起こしやすいウィルスですので、RSウィルスワクチンも打つ方が望ましいと思われます。

最後にもう一つ大切なのは、運動と食事です。COPDの人は、呼吸機能が低下している為、少し激しい運動をすると息切れが出てしまいます。そうなってくると、ほとんどの人は活動量が低下してしまいます。活動量が低下すると食事量も減ってしまいますし、体力も減ります。当然、心肺機能が低下するので、さらなる呼吸機能の低下を促してしまう、という悪循環に陥ることが多いです。無理のない範囲で、運動することが重要です。軽く息が上がる程度の運動でも良いですが、歩くことがとても良いと考えられています。休みながらでも大丈夫ですので、歩くことを意識し、1日の歩数をまずは平均500~1000歩程度増やすことから開始してみましょう。

食事内容を改善することも大切です。身体作りに大切なタンパク質を日頃から多めに摂取することで、身体機能維持に役立ちます。

COPDの主な原因となる喫煙は、喘息を誘発することがあり、喘息とCOPDが同時に起こっている病態をACOと言います。喘息とCOPDの状態が混ざっている為、昼夜問わず咳が出てしまい、さらに夜に咳が悪化します。慢性的な痰・痰がらみも伴い、労作時息切れも見られる頻度が多いです。

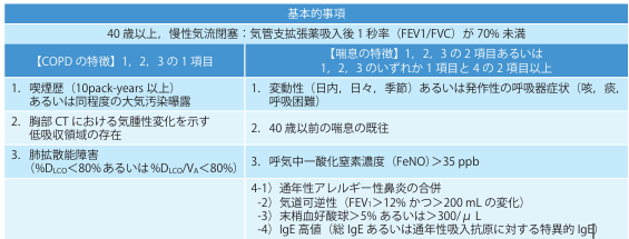

ACOの診断基準

喘息とCOPDが混ざっているので、診断するためには、喘息とCOPDの両方が存在するかどうかを調べることになります。

それぞれの疾患の概要と診断・治療は各疾患のページに記載していますので、参考にしてください。

気管が、先天的な要因や繰り返す感染症などで広がってしまった病態を指します。広がってしまった気管支は、部分的に損傷しており、さらに気管に入ってしまった異物を吐き出す能力が低くなっています。損傷している部分にウィルスや細菌、真菌(カビ)などが付きやすく、入ってしまったウィルスや細菌などを吐き出す能力も低いので、気管支炎や肺炎になりやすくなります。感染症を繰り返すことで気管支拡張がさらに悪化する、という悪循環に陥りやすいです。

咳の出方に特徴はあまりありませんが、症状が落ち着いている時は比較的症状が軽いものの、咳・痰が出始めると長く続く、というのを繰り返す人が多いです。気管支拡張が徐々に悪化していくことで血痰などが出始める人もいます。診断は、X線写真やCTで気管支が拡張していることを確認して診断します。また、感染が疑われる場合は、画像の増悪がないかの確認や、病原菌を同定するために痰の培養検査を行ったり、採血を取ったりします。慢性的に感染症が持続してしまう人もいるので、マクロライド系抗生剤の少量長期投与をする場合や、去痰薬、漢方薬を続けている場合もあります。風邪などの感染症にかからないことがとても大切ですので、体調管理と感染予防をしっかりと行い、体調が悪い時には早めに病院に受診することも必要です。

結核菌と呼ばれる細菌が原因となる感染症です。肺に感染が起こる人が多いですが、腸や腎、リンパ節、頭蓋内などにも病変を生じることがあります。WHOの推計によると、日本での新規結核患者は39,384人で、1年間に2,650人の人が結核で亡くなっています(2000年)。1900年代後半まで減少傾向だったものの、そこから再度、増加傾向に転じ、今現在でも日本は結核の中蔓延国に指定されています。結核の感染経路はほとんど経気道性で、非常に感染力が強いため、空気感染を起こしてしまいます。菌自体の毒性が強いものではなく、感染したことと、発病は同じ意味ではありません。喀痰から結核菌が同定されたり、胸部レントゲンやCTなどで異常所見が認められたりしたら、発病したと判断されます。逆に結核保菌者になったものの発病していない時は、潜在性結核感染(LTBI)と呼ばれます。通常の免疫力を持っている人の場合は、潜在性結核感染者が発病するのは1割程度であり、9割の人は発病しません。この状態では症状もなく、周りの人への感染力はありません。治療も必ずしないといけない訳ではありませんが、治療をすることで、治療をしない人と比べて発病率を6割程度下げることができるので、私の意見としては治療が望ましいと考えています。肺結核を発症した場合、症状としては、咳・痰(特に血痰)などが最もよく見られる症状で、微熱が続く人も多いです。進行度がかなり進んでいない限りは、咳は断続的に続くものの、そこまでひどくはなくて高熱もあまり出ません。治療は多剤併用の抗生剤治療を行います。4種類の抗生剤を併用した6カ月間の治療、もしくは、3剤を併用した9カ月間の治療を行うことが標準的で、適切に投与を行えば、結核は完治できる病気になりました。ただ、治療薬が多く長期投与することになるので、治療の副作用に注意が必要です。副作用として肝腎障害や視覚障害、聴覚障害などが有名ですので、治療開始前だけでなく、治療開始後も定期的な採血や耳鼻科・眼科受診をしていく必要があります。何か異変を感じた時には主治医に相談するようにしましょう。結核に対する予防措置として、BCGワクチンの予防接種が行われており、日本では乳幼児期に1回接種が行われています。生後1歳までのBCGワクチン接種により、小児結核の発症を6割前後、重篤な髄膜炎や全身性の結核の発症リスクが6~7割ほど低下し、成人の肺結核に対する発病予防効果が5割ほどと報告されています。義務化されてはいないのですが、接種が望ましいと思われます。

参考文献:JIHS国立健康危機管理研究機構

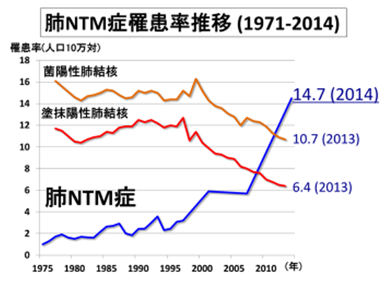

抗酸菌群の中で結核以外の菌を総称して非結核性抗酸菌と呼びます。結核の仲間のような菌で、非結核性抗酸菌が肺に感染して慢性呼吸器感染症を起こす病気を肺非結核性抗酸菌症と呼びます。非結核性抗酸菌の中で、肺MAC菌が約9割を占めており、残りの1割のほとんどは肺Kansasii菌と肺M.abscessus菌です。非結核性抗酸菌は、水や土壌等の自然環境中に常在する弱毒菌ですが、暴露された人が全員発症するわけではありません。なぜか中年以降の痩せた女性に発症しやすい特徴があり、疾患感受性遺伝子の存在が示唆されています。世界的に患者数は増加しており、特に日本を含めたアジア圏での増加が顕著で、結核患者様よりも多くなっています。

結核と同様に毒性は低く、予後は悪くありません。病状がある程度進行するまでは無症状の人が多く、進行とともに徐々に咳・痰が断続的に出るようになります。熱が出ることは稀ですが、病勢がかなり進行してきたり、空洞性病変が出現したりすると血痰が出ることがあります。病巣からの出血量が多いと喀血となり、迅速な治療を行わないと命に関わる場合がありますが、その割合は高くありません。

診断は、胸部レントゲンやCTで病巣の確認を行い、結核と同様に喀痰検査での菌同定を行うことで診断できます。また、肺MAC菌だけになりますが、抗MAC抗体を測定することで罹患しているかどうかの可能性を調べることもできます。

治療についてですが、非結核性抗酸菌は結核菌と違って完治させることが非常に難しい難治性の菌です。現在の標準治療は、1年以上の長期間に及ぶ多剤併用の抗菌薬を使用する治療ですが、寛解(治癒)できる人が半数ほどで、寛解(治癒)できたとしても5割ほどは再発してしまうのが現状です。中には生涯抗菌薬を必要とする場合もあります。逆に、病巣が小さく、病勢が緩やかで症状のない人は、治療せずに経過観察をすることもありますし、病巣が安定していて予後に寄与しない可能性が高い場合は治療をしないパターンもあります。人によって状況が様々なので、治療するべきなのかどうかを担当医とよく相談し、決定することが大切です。

参考文献:JIHS国立国際医療研究所 国立健康危機管理研究機構

肺がんは、肺に発生する悪性腫瘍です。日本人の50%ががんになるといわれる時代ですが、年間約8万人が肺がんになり、7万人が死亡してしまう、がんの中で最も死亡数が多い病気です。5年生存率も20%強で、肝がんと並んで予後の悪いがんとされています。肺がんになってしまう原因には、タバコ(受動喫煙)、環境、食生活、放射線、薬品などが関与すると考えられていますが、一番の原因はタバコ(受動喫煙)で、原因の約70%を占めると言われています。タバコには約60種類の発がん物質が含まれており、肺や気管支が繰り返し発がん物質にさらされることによりがんになってしまいます。また、喫煙は肺がんだけでなく、喉頭がんや食道がん、胃がん、膵がん、肝臓がん、膀胱がんなどのリスクも上がり、さらにがんになってしまった時の死亡率も上昇します。肺がんは早期の段階だと自覚症状はほぼありませんので、人間ドックなどの画像検査で偶発的に見つかるとこがほとんどです。肺がんで症状が出る時には、すでにかなり進行していることが多く、せき、たん(血痰)、倦怠感(だるさ)、体重減少、胸痛などの症状が見られます。診断の為には、CTが必須で、喀痰検査や組織細胞診などを行って確定診断となります。肺がんには大きく分けて、腺がん、扁平上皮がん、小細胞がん、大細胞がんの4つに分かれます。どの種類かによって治療方針が大きく変わり、予後も変化しますので、どのタイプのがんであるかを調べることが大切です。

肺がんは、早期であれば手術が最も治癒の期待できる治療法ですが、ある程度進行してしまうと、手術以外の方法を選ぶことになり、抗がん剤治療や放射線治療を使用します。進行度は早期からⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期に分類します。肺がんは他のがんと比べて治療が遅れていた分野でしたが、2002年から分子標的治療薬と呼ばれる、特定に遺伝子変異を持つ肺がんに対して著効する内服薬が複数開発され、さらに2016年から免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる治療薬が肺がんに対しても使用可能になりました。この変化は肺がん治療に劇的な変化を起こし、予後の改善にも大きく寄与しました。治療選択肢が増え、予後の改善もしましたが、進行してしまった肺がんはいまだに完治が難しいのが実情です。さらに他のがんと比較すると、肺がんは早期で運よく見つかり、手術ができたとしても比較的再発率が高いことが知られています。タバコを避けることで発がんリスクを下げ、人間ドックなどによる定期的な検査が早期発見・早期治療に大切です。

肺は、肺胞という小さな袋がブドウの房のようにたくさん集まってできています。間質性肺炎は、肺胞と肺胞の間の壁に炎症が繰り返し起こることで、壁が厚くなり、吸った酸素をうまく取り込めなくなってしまう病気です。間質性肺炎の原因は様々ですが、原因不明が特定できないものが最も多く、これを特発性間質性肺炎と言います。原因が特定できるもので多いのは、関節リウマチなどの膠原病などが原因となる膠原病肺と、薬や漢方などによる薬剤性間質性肺炎、カビや羽毛などが原因となる過敏性肺臓炎、石材・アスベストなどを吸入したことが原因となる塵肺、石綿肺があります。

特発性の場合は、さらに特発性肺線維症(IPF)、特発性非特異性間質性肺炎、特発性器質化肺炎に分けられ、特発性肺線維症が80%以上を占めます。特発性間質性肺炎の多くが喫煙者である為、喫煙が一番の危険因子と考えられています。非喫煙者にも発症することがあり、リスク因子として、遺伝子や環境因子、加齢などが考えられます。

病状がまだ進行していない場合は無症状のことが多く、CTやレントゲンを撮像された際に偶発的に見つかるケースが多いです。間質性肺炎は徐々に進行していくことがあるので、進行に合わせて咳や痰、息切れなどの症状が徐々に出てきます。

間質性肺炎の治療はとしては、膠原病や薬剤性、カビや羽毛、石材、アスベストなどが原因となっている場合、元になる原因疾患をコントロールすることや増悪因子を回避することが最も大切になります。しかし、特発性の場合は原因不明である為、直接的な治療はありません。特発性の中のIPFは、病気の進行を緩やかにできる抗線維化薬がありますが、それも必ず効果があるわけではなく、個人差があります。その他の特発性間質性肺炎ではそういった治療薬もなく、多くの場合は経過観察となり、症状が急に悪化(急性増悪)したときに、ステロイド剤や免疫抑制剤を投与するという対応になります。急性増悪を起こしたり、感染症を合併したりしてしまうと、間質性肺炎が悪化していき、呼吸機能も落ちていきます。風邪などの感染症を予防するのが大切であり、日頃から手洗い、うがい、マスクの着用などを忘れずにすること、肺炎球菌・インフルエンザ、RSワクチンなどを接種しておくのが良いでしょう。体調が崩れてしまった時には、様子を見ずに早めに病院を受診することが重要です。間質性肺炎の急性増悪は治療が早く始められるほど効果が出やすいからです。感染症の治療も早めに行うことで重症化を防ぐことができます。かかりつけ医を作っておき、定期的な検査をするとともに、体調がおかしい時には速やかに受診するようにしましょう。

何故、夕方~夜になると咳が止まらないのか

様々な病気が原因で人は咳が出ますが、なぜ夕方~夜、明け方になると咳が出やすくなるのでしょうか?

まず、咳喘息や喘息、感染後咳嗽が原因で咳が出ている人は、気道の感受性が異常に亢進している為(気道過敏性の亢進)、夜になって気温が下がる、湿度が上がる、姿勢を横にすることで気道が伸びる、といった変化で咳が出てしまうと考えられています。

しかし、それ以外の感冒(風邪)や気管支炎、肺炎といった感染症でも夜に咳が悪化する人をよく見かけます。これは夜になると副交感神経が優位になるからです。副交感神経は気道の筋肉にアセチルコリンという神経伝達物質を放出します。気道の筋肉は平滑筋で、アセチルコリンを受け取ることで収縮します。感染症では、気道・咽頭に炎症(ダメージ)を受けており、痰などの分泌物が多くなっている状態ですので、気道が収縮する為に余計に咳が多くなってしまうと考えられています。ただ、副鼻腔炎の場合はもう少し複雑で、副交感神経が優位になることと、横になると鼻水が喉の奥に落ちやすくなることも原因になります。

感染症で咳が出ている時に、去痰薬や鼻炎の薬、場合によっては気管支拡張剤を使う理由はその為です。

参考:

NIID「国立感染症研究所」

JIHS国立国際医療研究所 国立健康危機管理研究機構