肺非結核性抗酸菌症

肺非結核性抗酸菌症

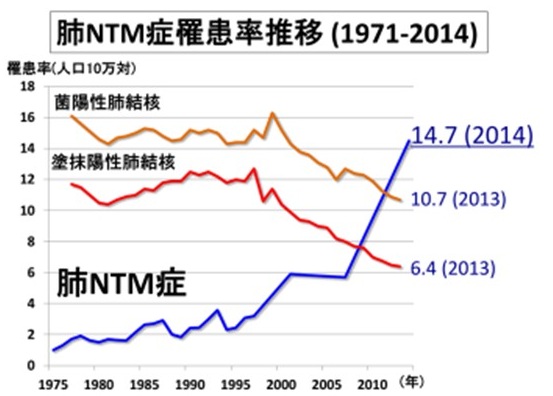

抗酸菌群の中で結核以外の菌を総称して非結核性抗酸菌と呼びます。結核の仲間のような菌で、非結核性抗酸菌が肺に感染して慢性呼吸器感染症を起こす病気を肺非結核性抗酸菌症と呼びます。非結核性抗酸菌の中で、肺MAC菌が約9割を占めており、残りの1割のほとんどは肺Kansasii菌と肺M.abscessus菌です。非結核性抗酸菌は、水や土壌等の自然環境中に常在する弱毒菌ですが、暴露された人が全員発症するわけではありません。なぜか中年以降の痩せた女性に発症しやすい特徴があり、疾患感受性遺伝子の存在が示唆されています。世界的に患者数は増加しており、特に日本を含めたアジア圏での増加が顕著で、結核患者様よりも多くなっています。

結核と同様に毒性は低く、予後は悪くありません。病状がある程度進行するまでは無症状の人が多く、進行とともに徐々に咳・痰が断続的に出るようになります。熱が出ることは稀ですが、病勢がかなり進行してきたり、空洞性病変が出現したりすると血痰が出ることがあります。病巣からの出血量が多いと喀血となり、迅速な治療を行わないと命に関わる場合がありますが、その割合は高くありません。診断は、胸部レントゲンやCTで病巣の確認を行い、結核と同様に喀痰検査での菌同定を行うことで診断できます。また、肺MAC菌だけになりますが、抗MAC抗体を測定することで罹患しているかどうかの可能性を調べることもできます。

治療についてですが、非結核性抗酸菌は結核菌と違って完治させることが非常に難しい難治性の菌です。現在の標準治療は、1年以上の長期間に及ぶ多剤併用の抗菌薬を使用する治療ですが、寛解(治癒)できる人が半数ほどで、寛解(治癒)できたとしても5割ほどは再発してしまうのが現状です。中には生涯抗菌薬を必要とする場合もあります。逆に、病巣が小さく、病勢が緩やかで症状のない人は、治療せずに経過観察をすることもありますし、病巣が安定していて予後に寄与しない可能性が高い場合は治療をしないパターンもあります。人によって状況が様々なので、治療するべきなのかどうかを担当医とよく相談し、決定することが大切です。

参考文献:JIHS国立国際医療研究所 国立健康危機管理研究機構